前回ポストの Dapperの結果のDapperRowのコレクションを単純なDictionaryのコレクションに変換する - きよくらの備忘録 に関連して。

List<Dictionary<string, object>>の形のデータをWPFのDataGridにバインドするのに少し手間取ったので備忘録として。

XAMLでDataGridTextColumnを定義する場合

XAML:

<DataGrid xName="DataGrid" AutoGenerateColumns="False">

<DataGridColumns>

<DataGridTextColumn Header="ID" Binding="{Binding Item[ID]}" />

<DataGridTextColumn Header="Name" Binding="{Binding Item[Name]}" />

<DataGridTextColumn Header="ID" Binding="{Binding Item[BirthDay]}" />

</DataGridColumns>

</DataGrid>

C#コード:

public MainWindow()

{

InitializeComponent();

var list = new List<Dictionary<string, object>>

{

new Dictionary<string, object>() {{"ID", 1}, {"Name", "Taro"}, {"BirthDay",new DateTime(2001,10,1)}},

new Dictionary<string, object>() {{"ID", 2}, {"Name", "Jiro"}, {"BirthDay",new DateTime(2004,2,3)}},

new Dictionary<string, object>() {{"ID", 3}, {"Name", "Saburo"}, {"BirthDay",new DateTime(2010,5,21)}}

};

DataGrid.ItemsSource = list;

}

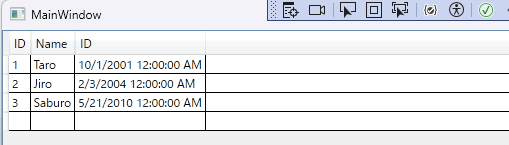

実行結果例:

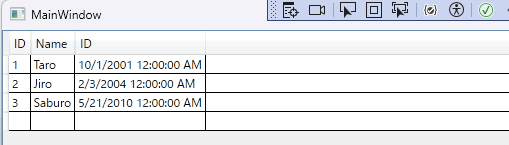

動的にDataGridTextColumnを定義する場合

前回の例のようにKeyを事前にXAMLに記述決定できないような場合はDataGridTextColumn を動的に生成すればOK

XAML:

<DataGrid xName="DataGrid" AutoGenerateColumns="False">

<DataGridColumns />

</DataGrid>

C#コード:

public MainWindow()

{

InitializeComponent();

var list = new List<Dictionary<string, object>>

{

new Dictionary<string, object>() {{"ID", 1}, {"Name", "Taro"}, {"BirthDay",new DateTime(2001,10,1)}},

new Dictionary<string, object>() {{"ID", 2}, {"Name", "Jiro"}, {"BirthDay",new DateTime(2004,2,3)}},

new Dictionary<string, object>() {{"ID", 3}, {"Name", "Saburo"}, {"BirthDay",new DateTime(2010,5,21)}}

};

foreach (var key in list[0].Keys)

{

DataGrid.Columns.Add(new DataGridTextColumn()

{

Header = key,

Binding = new Binding($"Item[{key}]")

});

}

DataGrid.ItemsSource = list;

}